Prototyping Model in Software Engineering in Hindi

Prototyping Model

प्रोटोटाइपिंग मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर का एक छोटा और सरल संस्करण (prototype) पहले बनाया जाता है।

इस प्रोटोटाइप को ग्राहक (customer) को दिखाया जाता है और उनकी फीडबैक (feedback) ली जाती है। इस फीडबैक के आधार पर प्रोटोटाइप को बार-बार सुधारा (improve) जाता है जब तक कि ग्राहक को यह संतुष्टि (satisfaction) न हो जाए कि यह उनकी जरूरतों (requirements) को पूरा करता है। इसके बाद ही फाइनल प्रोडक्ट (final product) बनाया जाता है।

What is Prototyping

प्रोटोटाइप अर्थात किसी चीज़ का पहला नमूना या डिज़ाइन होता है। इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि तरकीब (idea) सही है या नहीं। अगर इसमें कोई कमी होती है, तो उसे ठीक किया जा सकता है।

यह किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे मोबाइल ऐप, गैजेट, मशीन, या कोई और प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप बनाने से पहले ही यह पता चल जाता है कि चीज़ कैसे काम करेगी और उसमें क्या सुधार की जरूरत है।

History of Prototyping Model

प्रोटोटाइपिंग मॉडल 1980 के दशक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लोकप्रिय हुआ। यह मॉडल तब विकसित किया गया जब यह समझा गया कि ग्राहकों को शुरुआत में ही सॉफ्टवेयर का एक संस्करण दिखाने से उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा रहा है।

यह मॉडल खासकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोगी है जहां जरूरतें शुरुआत में स्पष्ट नहीं होती हैं।

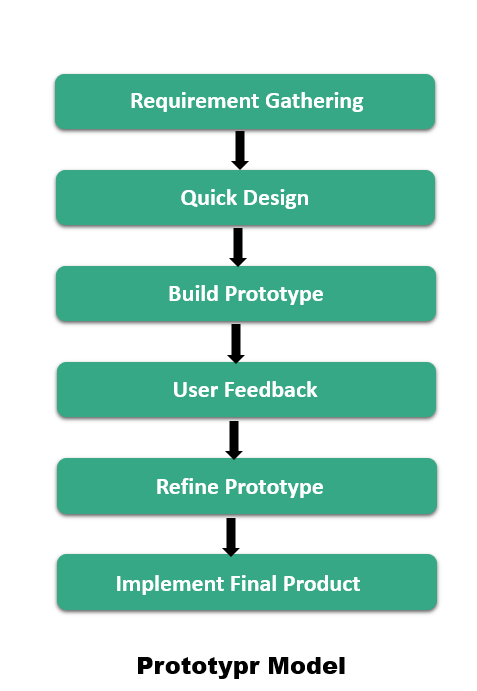

Steps of Prototyping Model:

1. Requirement Gathering:

सबसे पहले ग्राहक से उनकी जरूरतों (requirements) के बारे में पूछा जाता है। (आवश्यकताओं का collection और analysis) प्रोटोटाइप मॉडल डिज़ाइन करने का पहला step होता है। इस step में, सिस्टम के user से यह पूछा जाता है कि वे सिस्टम से क्या उम्मीद करते हैं या उन्हें सिस्टम से क्या चाहिए?

2. Quick Design:

जरूरतों के आधार पर एक सरल डिजाइन (basic design) तैयार किया जाता है।

यह प्रोटोटाइप मॉडल का दूसरा चरण है। इस चरण में, उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के आधार पर एक बेसिक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इस डिज़ाइन से सिस्टम का एक सरल और त्वरित (quick) ओवरव्यू मिलता है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा।

3. Build Prototype:

इस चरण में, प्रोटोटाइप डिज़ाइन से मिली जानकारी का उपयोग करके एक असली प्रोटोटाइप बनाया जाता है।

पहले चरण में हमने उपयोगकर्ताओं की जरूरतें और अपेक्षाएं समझीं। अब उस जानकारी का उपयोग करके एक प्रारंभिक मॉडल (प्रोटोटाइप) तैयार किया जाता है।

यह प्रोटोटाइप यह दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा और क्या फीचर्स होंगे।

4. User Feedback:

प्रोटोटाइप को customer को दिखाया जाता है और उनकी राय (feedback) ली जाती है।

यह चरण प्रारंभिक परीक्षण (preliminary testing) से संबंधित है। इसमें प्रोटोटाइप के प्रदर्शन (performance) की जांच की जाती है। ग्राहक (customer) या उपयोगकर्ता इस प्रोटोटाइप को देखकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और बताते हैं कि डिज़ाइन में क्या अच्छाइयाँ (strengths) हैं और क्या कमियाँ (weaknesses) हैं। यह जानकारी डेवलपर्स को भेजी जाती है ताकि वे सुधार कर सकें।

- प्रोटोटाइप बनाने के बाद, उसे ग्राहक को दिखाया जाता है।

- ग्राहक उसका टेस्ट करता है और बताता है कि क्या अच्छा है और क्या सुधार की जरूरत है।

- यह फीडबैक डेवलपर्स को भेजा जाता है ताकि वे प्रोटोटाइप को और बेहतर बना सकें।

4. Refine Prototype:

customer की फीडबैक के आधार पर प्रोटोटाइप में सुधार (improvements) किया जाता है।

इस चरण मे पहले बने हुए prototype नमूना sample को customer से evaluate कराने के बाद यदि customer से बोला की इसमे कोई कमी है तो उसे सुधार किया जाता है

इसके बाद सिस्टम को अंतिम मंजूरी final approval दी जाती है

6. Implement Final Product:

जब ग्राहक प्रोटोटाइप से संतुष्ट (satisfied) हो जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जब प्रोटोटाइप मे सुधार हों जाये और customer को सही लगे तब उस प्रोटोटाइप का actual implemnetation का कार्य किया जाता है जहा सॉफ्टवेयर की कोडिंग की जाती है ।

Advantages:

- ग्राहक को शुरुआत में ही प्रोडक्ट का एक संस्करण (version) दिखाया जाता है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है।

- अगर ग्राहक की जरूरतें बदलती हैं, तो उन्हें आसानी से शामिल किया जा सकता है।

- गलतियों (errors) को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है, जिससे समय और पैसा बचता है।

- प्रोटोटाइप को भविष्य के प्रोजेक्ट्स (future projects) में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

Disadvantages:

- प्रोटोटाइप को बार-बार सुधारने से समय और लागत (cost) बढ़ सकती है।

- जरूरतों में बार-बार बदलाव के कारण डॉक्यूमेंटेशन (documentation) कमजोर हो सकता है।

- कभी-कभी ग्राहक प्रोटोटाइप देखकर फाइनल प्रोडक्ट की जल्दी डिलीवरी (delivery) की उम्मीद करने लगते हैं।

- प्रोटोटाइप को बड़े स्तर (large scale) पर इस्तेमाल करने में समस्या आ सकती है।